01

五解庖丁

前几年丹蕨先生跟我讲,喜欢老庄,可以看方以智的《药地炮庄》。当我把书买回来看的时候,蒙了,根本读不进去。

华山兄老是觉得我解《道德经》好。其实,我读《道德经》远没有他读的好,读的认真。每次他问我《道德经》哪一句何解的时候,我才会去查百度怎么解释,傅佩荣怎么解释,陈鼓应怎么解释。查完,当我忘了他们怎么解以后,再按照自己的理解重新解读一番。于是乎,华山兄就夸我解《道德经》好,引起大师们不满。

我是一个很懒惰的人,但在华山兄的帮助下,也把《道德经》给理解个一二三。虽然我没有刻意的背《道德经》,但有熟悉感,或许这就是“不忘”。这也要得益于几年前丹蕨先生让我去读的一本书——萧天石的《道德经圣解》。书很厚,但真的读进去了,一气呵成,就不难读了。

于是,我把我解《道德经》的经验来读《庄子》,虽读了不少《庄子》的版本,却如泥牛入海。《庄子》故事多,太碎片,很难有浑然一体的读书感受。

最近重读傅佩荣的《庄子》,又读到“庖丁解牛”。这是我最熟悉、最喜欢的一篇。以前丹蕨先生也经常分享庖丁这一篇,“以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地”,那种游刃有余、踌躇满志、环顾四周的意得志满跃然纸上,甚为快乐。

于是我在春节假期,带上几个版本的《庄子》,计划写一篇“四解庖丁”的行者视角。几个版本的“庖丁解牛”,有傅佩荣的,有陈鼓应的,有萧无陂的,也有张耿光的,都是我比较喜欢的出版社的出品,同样没有形成自己的心得。陈鼓应偏训诂、严谨。萧无陂和张耿光的翻译中规中矩。傅佩荣的解读偏西方,喜欢厘清概念之类的,虽对我有启发,但并没有那种心领神会、酣畅淋漓的阅读快感。

想起了以前读过的《庄子諵譁》,于是在“微信读书”将它找回来,正是南怀瑾老先生的旧作。我以前读的也是云里雾里,不过可能带着写作任务读书,这次一下子就读了进去。但单读“庖丁篇”还是单薄些,于是干脆就整读“养生主”。其实,也只有理解了“养生主”,才能真正的“庖丁解牛”。我也相信,如果我能够读懂“解牛”,也可以更好的理解“养生主”,或者整篇《庄子》。

或者可以这样,把“庖丁解牛”读厚,就可以把《庄子》读薄,这是否是“极精微而致广大”?是不是以后也可以来个《药地炮庄》了?

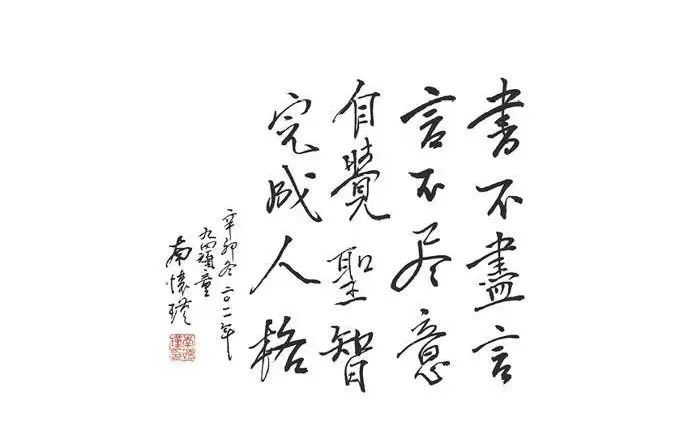

南怀瑾老先生深有感受地说,“书不尽言,言不尽意,自觉圣智,完成人格。”读书,真传一页纸,假传万卷书,把书读薄,才是真境界。

02 什么是养生

萧无陂解的“养生主”有两个层面,一为养“生主”,“生主”指“性”或“神”,即《齐物论》中的“真宰”“真君”;一为“养生”之主旨。探讨养生的根本原则与方法。其实也可以合而为一,“神”才是生命的真正主宰。

庖丁自认为他的解牛,不是技术,是道,形而上的超越性。我非常喜欢庄子的文字,朴素但非常生动。他解牛时候“手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀然,莫不中音。”动作浑然一体,行云流水。南怀瑾先生对此解释是膝盖顶到牛的穴位以后,牛浑身发麻,然后快速下刀。非常有节奏感,如观古舞。然后,“乃中经首之会”,刀一下去,牛身上经脉分离,轻轻地拉,皮肉分离,牛可能还没感受到痛苦就已经如土委地。

庖丁自己解释,他一开始解牛看到的是整头牛,三年后,已经完全理解牛的结构和关键,所以目无全牛。所以他解牛时候,“以神遇而不以目视”,已经不用眼睛去看牛了,而是完全跟着神的感觉走,顺着牛的身体结构,依乎天理纹理而欲行,自然而然。

庖丁讲,好的庖子一年换一把刀,刀能够避开骨头,就是割肉。普通的庖子一个月换一把刀,刀经常砍到骨头。庖丁十九年没有换过刀,解过几千头牛了,刀都像刚在磨刀石磨出来一样锋利。就是因为“官知止而神欲行”。庖丁说,“进乎技矣”,完全超越了技术,达到了道的境界。庖丁的那把刀,以无入有,游刃有余。

什么是养生,就是获得超越性的体验。超越性就是体悟了什么是心物一体,超越无我,达到物我两忘的境界。陶渊明要获得这种超越性,还需要创造“结庐在人境”这种场景,才能够慢慢进入“欲辨已忘言”世界。而庖丁只要简简单单的解掉一头牛,就可以马上获得这种超越性体验。

傅佩荣非常羡慕这种游刃有余的感觉,他说养生,就是游刃有余。“恢恢乎”,潇洒、从容、轻松、自在的感觉特别圆满,还要来个跨越千年的特写镜头:“提刀而立,环顾四周”,那种精气神!

养生主就是养神,获得超越性的神,感悟道的存在。庖丁在解牛的具体工作中,只要聚精会神,就能够获得这种体验,就可以获得对于身体官感的超越。“养生主”一开始讲,“吾生也有涯,而知也无涯,以有涯随无涯,殆矣”,人生只有获得超越性,才能够脱离“生也有涯”的限制,才不会“殆矣”。

怎么突破对“生而有涯”的限制?如果是用注解和解释的方式,那仅能在文字上理解。南怀瑾老先生引佛入道,使用了佛学的理解来注释《庄子》,相互印证,触类旁通,非常有意思。

有一次华山兄跟我探讨《道德经》的“报怨以德”,就用佛家的因果观与儒家的“抱怨以直”做印证,就非常有趣。

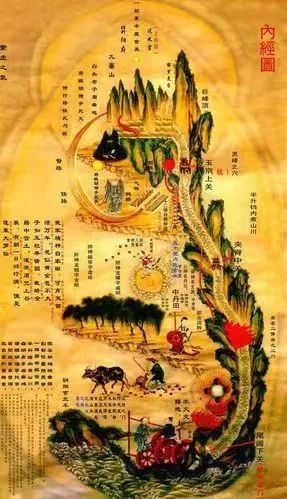

南怀瑾老先生是大家,佛道释自然融为一体,喜欢庄子的方以智后来也出家,称大智和尚。丹蕨先生认为,佛家在中国的传播是有思想基础的。南怀瑾老先生非常熟悉佛家道家的打坐养生方法,可能熟悉黄帝内经图的修炼方法,所以他讲的督脉后三关修炼非常有意思,所解的都是如何突破身体限制,达到与天地同游的境界。然后去理解“可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年”就不是一般的文字性理解,都是超越性的。

至于“养生主”后面的两个故事,一个讲要超越藩篱,创造自然的生命状态,另一个是安常处顺,超越生命。我对“薪尽火传”有了特别感受。生命就像火柴一样,把蜡烛点燃了,火柴生命状态消失了,但光明却传递了下去。

可能这就是养生主的终极意义,一种生命结束了,但生命以另外一种形态,永远传递。超越具体形态,超越技艺,超越肉体,获得全新的生命状态,才是真正的养生,才是追求无限的状态。

03 企业的薪火相传 孔子有随心所欲而不逾矩的说法,这个心应该不是常人的心,是道心,就是超越性的心。矩应该也不是规则,而是庖丁解牛中,肯綮对于刀的限制。只有理解了种种的限制,才能够游刃有余,自由自在。 我大年二十八去了一趟惠州,跟银农公司的钱总聊天,我就谈起了庖丁。钱总是一位很能钻研技术的企业家,有很多深思考。 但经营一个企业,它需要非常综合的能力,技术创新是一种能力,市场经营是能力,人力资源管理是能力、企业战略管理是能力。一个企业的发展,一定是具有综合管理能力的企业。否则,企业经营,到处都是“肯綮”,都是限制,企业不知不觉的,都是在砍骨头。企业家很难成为良庖,更做不成庖丁,都成了族庖。经常改变战略、换人、换产品,偏废一面,那就是经营企业的“族庖”。 企业如何做到“目无全牛”,就是需要获得超越性,获得神性,才能够游刃有余,自由自在。那企业经营,就必须在一个领域,做到极致,并且重复这个极致,去做到“官知止而神欲行”、去感悟“进乎技矣”道的存在。 比如企业的创新,不是技术,而是企业获得了创新的氛围与方法论,企业不是具体的管理,而是经营管理的文化。企业的超越性,是软实力,不是看得到摸得着的地方。 “养生主”第二个故事启发企业不要去太多的抱怨环境,因为没有意义。环境就是上天的安排,每个个体都逃避不了,避免不了。因此不如去适应环境,顺应环境,当然,在这过程中,去超越樊笼,获得改变环境的能力。 如果企业经营,经常磕磕碰碰,那企业还是很难走得长远。道家称“登遐”,登就是上升,遐就是到很高远的另外一个世界去了。企业家需要有思想的翅膀,有诗意和远方,有未来之心。 南怀瑾老先生说,得道的人,生死也不入于胸中,生死是一体了,活着是张开眼睛做梦,死了是闭起眼睛做梦,反正是在梦中游戏,“生者寄也,死者归也”。企业家思考的维度,需要超越现实与物质的极限。 南怀瑾老先生认为,一个人的肉体生死是现象,生灭生死是现象的两极。我们生命的根本,不在这个生死的现象上,那个能生能死的生命的光辉,是永远不生不灭,无尽无休的。 我曾经跟一位传承企业的负责人讲,传承不是资产,是创业精神,是企业家的创业创新精神。所有的组织都会消亡,而只有创业创新精神永在。 04 后语

最近广东常讲制造业当家,“五解庖丁解牛”之后,我会觉得制造业也需要获得形而上的超越性才有真的竞争力,品牌的,标准的等等。当然,还有文化层面的,比如企业家精神、工匠精神、工业精神等等,这可能才是现代化的基础,新的商业伦理与文明。

企业拥有形而上的超越性,才能理解关键,依乎天理自然,游刃有余、恢恢乎自由自在,环顾四周,而薪火永传。